Rien ne semble plus suranné et n’est pourtant plus familier qu’un hymne entendu depuis l’enfance et chanté à l’occasion. Il manquait une étude qui recense ceux du Sud et surtout en extirpe le sens. Martine Boudet a réussi ce travail dans ce petit livre comportant en deuxième partie les textes des principaux chants. On aborde d’abord les troubadours, entre autres en citant la revue Europe : « ils ont eu l’audace, qu’ils en aient eu conscience ou non, de laïciser en quelque sorte la culture ». La situation au Sud est contradictoire. La langue occitane qui véhicula sa grande culture un millénaire durant, est actuellement en extinction tandis que, comme le cite Martine, cette culture regagne pied à pied quelques parts : croix occitane comme emblème, appellation « Pays cathare », « calandretas » (écoles occitanes), etc. L’auteure définit les hymnes comme « un chant poétique, à vocation religieuse, politique, culturelle ». Le paradoxe est que, s’il n’a guère bonne presse en tant que souvent belliqueux, il nous habite pourtant aux grands moments. C’est ce qui montre son importance. L’étude de plusieurs de ces chants confirme. Pour preuve le fameux Se canta (S’il chante), qui subsiste dans tout ce Sud, y compris des zones hors frontières comme le val d’Aran et des vallées alpestres italiennes. Son origine supposée (composée par le comte de Foix Gaston Phébus au XIVème siècle) est contestée. Reste son sens codé : référence au rossignol exprimant la passion du cathare dominé et aussi « l’amour de loin », valeur courtoise et à la fois valable pour l’émigré. Pour résister aujourd’hui, piochons dans notre culture, même en extinction ! Je recommande cette lecture.

*Contact : boudetm@wanadoo.fr

Catégorie : Coups de coeur et lectures (Page 5 of 18)

Je lis ce recueil après un autre postérieur. Nulle importance, les mots du poète sont durables, même après lui. Difficile pour moi de critiquer un livre d’un homme que j’ai tant aimé et admiré. Aîné de quelques années, il avait tout fait avant moi et mieux… Quand il est mort, on a pas mal déclamé. Quant à moi j’ai perdu un grand frère que je voyais peu, tant il était avare de lui, bien qu’aimant tout le monde. Une dizaine de publications seulement, ajoutées toutefois aux poèmes dans la revue « Action poétique ». La parole est mesurée, les actes sont prenants et les enfants à instituer occupent. Mais quelle écriture, la vraie, pesée, soufflée comme ce vent d’autan qu’il a évoqué et aussi le trombone dont il jouait. On reste pensif et vibrant à le lire. On a cité son épitaphe prématurée. Il y a tant de prémonition de la fin et pourtant d’un dur désir de durer : « J’ai l’âge de vieillir / Je vous laisse mon nom ». Il y a en son œuvre et en lui, surtout, entendement et sentiment de l’amoureux, amoureux du pays, de ses femmes, de vivre : « J’ai écouté le monde ». Je lui laisse la parole : « Toi qui lances d’un cri les boules bleues de tes cocagnes/Toi qui halètes à midi dans le feu des garrigues/Toi qui fouilles sous la robe l’humidité des filles » ; « Il y a plus à lire dans les brisures du langage que dans la pierre des sentences » ; « Poète es-tu prêt/à rencontrer l’inconnu/ que tu fus naguère ».

Editer chez un tel éditeur de poésie est déjà un titre pour une jeune femme. Lire ce texte confirme que la reconnaissance est méritée. Belle aventure que ces invocations de l’homme absent, censé être parti comme Ulysse à la guerre, celle de la vie, complexe sans doute : « Moi j’irais bien rejoindre Ulysse avec les sirènes […] ». L’ensemble ne manque pas de souffle ni de culture, ni encore et surtout de talent. On y vogue au gré de l’amour, du souvenir, pas celui rétréci de l’enfance familiale, celui, ample de la connaissance : « il n’est pas de territoire plus vaste que ma / mémoire […] ». Découpée en chants et répons, cette sorte d’Odyssée chante la passion blessée mais toujours affamée de celle qui attend, tandis que Lui ne songe que conquêtes : « moi je veux le glaive, je veux le glaive et une entaille / tendre où glisser ma chair raide […] ». Elle en vient quand même à : « c’est à moi maintenant de porter le coup / te saisir à la racine / et te planter dans mon corps, ce fruit […] » On le voit, ce n’est pas pudibond. La poésie d’amour vrai peut-être délicate et violente. Ce petit livre l’illustre. Il a de plus l’audace et le savoir d’être bilingue en occitan et en français, rendant ainsi ses lettres de noblesse à la langue des troubadours, si occultée en France. Peut-être Elle a-t-elle un nom occitan ? « Dona-me un nom, Ulisses ».

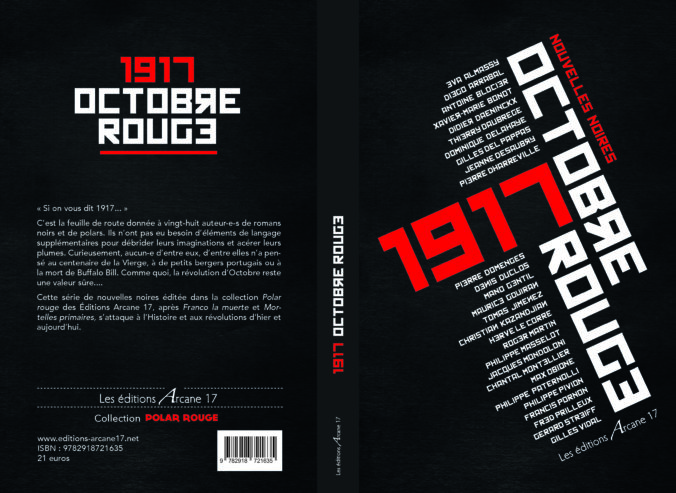

Octobre 17, je ne sais ce que cela dit encore aux jeunes… et même aux vieux ! On nous rabat tellement les oreilles avec des « nouveautés » technologiques qui ne changent pas grand chose, rien que la distraction de l’essentiel : le bonheur. 28 auteurs ont écrit des nouvelles autour de l’évènement : pendant, avant ou surtout après. Des inspirations et des écritures fort diverses, toutes marquées quand même par l’importance de la chose, qu’elles en brodent sur les noirceurs ou bien sur les bonheurs. Ici, pas de soi-disant histoire à base de collection de dates et faits désincarnés, mais une volonté de comprendre. M’a frappé chez certains un désir de revivre l’intimité de Lénine et de quelques-uns de ses compagnons ou adversaires. Quelques autres ont évoqué le vécu des piou-pious, gens de peu ballottés par les cyclones et néanmoins humains. Je retiens surtout les textes de Jeanne Desaubry, Philippe Pivion, Hervé Le Corre, Christian Kazandjian, Pierre Dominges, Max Obione et Diego Arrabal. Il en est aussi de mes amis Didier Daeninckx, Antoine Blocier, Mano Gentil et Gérard Streiff, ce dernier ayant été coordinateur du recueil. Il y a encore un texte de moi-même. De quoi s’endormir, ou encore se réveiller, avec des histoires…

Etonnant livre de « post-guerre » que ce roman où l’on s’attendrait aux éloges de rigueur pour les héros et pour les « libérateurs » américains et… qui est une fresque tout autre. En effet, non seulement sont pour le moins ambivalents les conquérants mais encore les Italiens. Et le tableau de la guerre plus horrible encore qu’il se doit, aggravé même par un humour récurrent qui tient plutôt du désespoir. Les Italiens vaincus à Naples sont certes écrasés, mais aussi ils se donnent avec veulerie et se vendent sans honneur. Je pense à Drôle de jeu de Roger Vailland, en plus sarcastique et moins existentialiste, moins amer aussi peut-être parce que plus précoce. Les deux auteurs furent d’ailleurs des connaissances et Roger aura séjourné dans la maison de Curzio à Capri, celle où plus tard Godard tournera Le Mépris. Porté au gré des évènements et de leur évocation dans des situations souvent paradoxales, on est dans ces pages néanmoins séduit par la grande culture et finalement l’humanisme profond de l’auteur. Dans cette peinture d’un désastre, les esprits sont plus touchés encore que les corps… puisque les femmes non seulement se vendent mais encore vendent leurs enfants. Certains jugements laissent coi : « Avant la libération nous avions lutté et souffert pour ne pas mourir […] Mais après la libération les hommes avaient dû lutter pour vivre. […] C’est une chose humiliante […] que de lutter pour vivre, pour sauver sa peau. » On appréciera la métaphore, peut-être aujourd’hui plus encore d’actualité.

Ce huitième roman de la série des Rougon-Macquart, parut entre deux des œuvres les plus fortes et les plus célèbres de Zola, L’Assommoir et Nana. Il est pourtant d’un registre fort différent. J’ai découvert un Zola fin psychologue de la femme et assez moraliste. Car une aventure extra conjugale passionnelle se solde par la mort d’un enfant… L’auteur de Germinal ne fait pas dans la dentelle. Mais il est fascinant de suivre les pensées et émois d’une femme du XIXè siècle, comme si on y était. Au milieu de la prison sociale, l’héroïne Hélène est un monde de pensées et de passions… un être au plein sens. Alentour la belle société des épouses futiles et égoïstes de bourgeois est brocardée ; mais le personnage le plus ridicule et antipathique est un séducteur d’opérette. Hé oui, n’en déplaise à certaines, les hommes, surtout écrivains, ne sont pas toujours machistes ! Et puis, comme toujours, l’écriture de Zola, c’est quelque chose. Flaubert en personne lui écrivit son admiration pour ce roman : « La double scène du rendez-vous est SUBLIME. Je maintiens le mot ». Je ressens comme lui l’insistance mais aussi la beauté des tableaux urbains qui font penser à un peintre s’acharnant à saisir par les teintes l’âme d’une ville : « Ce matin-là, Paris mettait une paresse souriante à s’éveiller. Une vapeur, qui suivait la vallée de la scène, avait noyé les deux rives. C’était une buée légère, comme laiteuse, que le soleil peu à peu grandi éclairait. » Pour finir, ce livre bien mélancolique garde à mes yeux le pouvoir d’exprimer la force vitale de l’amour : « Oh ! disparaître dans une étreinte, vivre en une minute tout ce qu’elle n’avait pas vécu ! » Bonne lecture de vacances.

De plus en plus intéressé par des textes brefs, j’ai acquis ce volume et, pour 2 euros, on a plus de cent pages de ce maître en écriture sans effet de style apparent. Ces quatre nouvelles démontrent que le texte court vaut bien le long malgré la mode chez nous et elles sont de plus une anthologie pour qui veut réapprendre à écrire, justement par-delà les effets de mode. Un homme est pris d’un malaise, on le croit trépassé et on l’enterre. Parvenu miraculeusement à se libérer, il revient chez lui pour entendre qu’on approuve sa femme de se consoler avec le voisin ! La nouvelle suivante dresse un tableau désolant d’un mal d’amour et d’une réussite sociale conjoints sous le second Empire, qui s’achève par une note optimiste à laquelle on peine à croire. Il y a bien un dernier texte où l’on sourit d’un couple adultère qui conçoit au cours d’une partie de pêche tandis que le mari trompé croira en la vertu des coquillages qui l’auraient rendu fécond. Le texte le plus fort et le plus d’actualité, c’en est un autre qui se déroule durant de graves inondations dans la région de Toulouse (c’était en 1875), atteignant le comble du tragique. L’art du conteur ménage les rebondissements provoquant espoirs et effrois… et finit de dresser un tableau terrible. Tout semble dans la peinture dite naturaliste : nature, société, gens, avec leurs joies et leurs douleurs. C’est en effet bien documenté. Mais c’est plus. La Garonne qui noie sauvagement et inéluctablement les gens est peut-être une métaphore de la société d’alors. En fait, c’est écrit avec l’apparente simplicité d’un art possédé et mesuré, parfois frôlant quand même le lyrisme : « Notre ferme en travail chantait par toutes ses fenêtres […] la rivière fait le gros dos, comme si elle était furieuse, et elle s’apaise en une nuit, elle rentre chez elle […] les vagues arrivaient en une seule ligne, roulantes, s’écroulant comme un bataillon qui charge […] Nous entendions le gémissement sourd de la maison pleine d’eau […] Et moi je vis, ainsi qu’une herbe mauvaise, rude et séchée, enracinée aux cailloux ! » Je décèle quelques petites fautes de couleur locale : dans les patronymes ou avec la mention du « vin cuit » (ici on buvait du « vin doux naturel »). Preuve que le naturalisme n’est pas l’essentiel. Et cela n’y change rien, c’est du grand art.

Il s’agit d’une jeune femme assassinée, alors qu’elle était un modèle de travail et de vertu « rouge » en Chine dite communiste. Et bien sûr, l’enquête va découvrir la victime très différente de son image officielle. Je fus conquis d’emblée. Même si l’auteur vit aux States, l’écriture (autant qu’on en juge par la traduction de l’anglais) ne singe en rien les yankees auteurs de noir. C’est un monde décrit non sans œil critique, mais aussi avec l’empathie pour sa propre culture : « Certes, Guan Hongying avait vécu pour les intérêts du Parti. Ce n’était que logique qu’elle soit morte aussi pour les intérêts du Parti. Et c’était dans son intérêt à elle qu’on étouffe l’affaire […] » Jusqu’aux citations philosophiques ou poétiques : « ― Tu te rappelles le poème de Dayu : J’ensevelis la fleur aujourd’hui, mais qui m’ensevelira demain ? ». D’ailleurs, l’inspecteur est poète et critique. Cela change des semi truands, pervers et alcoolos de surcroît ! Regard d’autant plus ouvert qu’il l’est aussi sur le passé, l’Histoire. Entre autres l’évocation de la « rééducation » à la campagne au temps des Gardes Rouges [qu’encensaient alors des « prochinois » français…] où « ils apprirent un certain nombre de choses, mais sans doute pas ce que le Président Mao avait voulu. Les usages de l’amour chez les Thaïs par exemple. » Sur fond de Chine du début des années 1990 où le capitalisme se constitue sous la houlette du Parti « Communiste », avec ses contresens, coulage dans les entreprises, favoritisme pour une nomenklatura, fortunes privées, etc. Peu de positif, pour l’auteur émigré et interdit de séjour. Mais une passion pour les gens, les pauvres et les cultivés, parfois les mêmes, vieux sages et jeunes femmes instruites. Avec des croquis forts et noirs, comme cette rue de Canton où sont exposés vivants les animaux que l’on va déguster : « La cuisine cantonaise était célèbre pour son imagination débridée. Soupe de serpent, ragoût de chien, fondue de cervelle de singe, chat sauvage, rat palmiste. » J’ai pris un grand plaisir à la peinture d’une Chine où mécanismes et décor sont contés avec talent :

« […] regardant rouler la houle jaune foncé, chantant des airs d’opéra de Péquin avec les oiseaux dans des cages suspendues aux arbres. »

Dans l’univers de la montagne, hors des turpitudes du monde, vit chichement et laborieusement Pierre, un adolescent orphelin vendeur sur les marchés. Un ami croyant avoir la bosse du commerce, les deux jeunes vont monter une grande entreprise commerciale. Lancée sous le parrainage du chanteur Chicharra, vedette de la chanson contestataire et mécène humanitaire d’enfants, elle va se heurter pourtant à la sauvagerie de la jungle capitaliste… C’est à la fois un conte moral et un petit roman d’aventures que nous donne ici Maxime, plus coutumier de textes politiques et connu comme animateur de l’émission « Excusez-moi de vous interrompre » à l’antenne toulousaine de « Radio Mon Pays ». Quand il ne s’essaye pas aux paroles de chansons édifiantes comme ici : « Moi je t’embrasse / Sans dégoût / Malgré la crasse / Sur tes joues… » Il y a les méchants : un voisin menaçant d’acheter la grange où vit le héros, les marchands du temple dans le monde et surtout celui qui, jeune loup formé dans les écoles internationales de la modernité marchande, reprendra l’entreprise pour organiser une fin révoltante. Mais il y a les gentils, parmi eux deux filles, à peine côtoyées sans oser même les convoiter. Je ne sais si c’est ainsi que font encore les adolescents d’aujourd’hui, mais cette vision fugitive m’évoque en tout cas des souvenirs : « Une jeune fille apparaît, juchée sur une monture blanche. Elle-même est blanche, de peau, d’habits. » Enfin, il y a la montagne, avec son paysage, emblématique de la situation de certains ados : « il est hors du monde et de la modernité » et avec son atmosphère à quoi je ne savais pas l’ami Vivas si sensible : « Ici, tout est silence, quiétude et transparence. » Ce ne sont pas les gentils qui gagnent, comme dans la vie, mais la morale est quand même sauve puisque un tel livre est produit et lu, vendu avec 50 centimes en faveur du projet Tsarahofana à Madagascar. Comme quoi on peut écrire et éditer en « province » et surtout on peut intéresser la jeunesse autrement qu’en la faisant s’évader ou – pire – en la faisant se délecter de ce qui est pourri dans le royaume de France… et du monde.

Voici une chronique envoyée par un ami, Pierre-Dominique Parent, spécialiste de poésie contemporaine :

« Cette très belle publication ne se contente pas d’évoquer René-Guy Cadou et les fondateurs de l’Ecole de Rochefort (1940-1945). Ils honorent cette fois Serge Wellens* qui fait partie de la deuxième vague de cette fameuse école (« buissonnière » comme on la nomme souvent) et dont les échos se sont prolongés au-delà des années de guerre jusqu’à Paris. Elle réunissait un groupe d’amis, poètes essentiellement, à la sensibilité proche, et amoureux de la nature. Ce groupe répondait à la nécessité non seulement de fuir Paris occupé mais aussi de confronter les expériences de chacun à l’écart des modes parisiennes comme le surréalisme. Serge Wellens est né en 1927 à Aulnay-sous-Bois et décédé en 2010 à la Rochelle. Son parcours poétique commença dans le cadre d’un groupe anarchiste intitulé « Les Cahiers de l’Orphéon ». On aurait pu croire que Wellens allait cultiver cet esprit libertaire d’une façon durable tant était fortement ancré en lui un sentiment de révolte contre la société. Or, au grand étonnement de certains de ses amis, il n’en n’a rien été. Avec l’âge et l’expérience, Serge Wellens rencontra d’autres inspirations, notamment celle qui le fit accéder à un dieu qui n’est certes pas le Dieu conformiste de certains croyants, mais une sorte de compagnon d’infortune à qui l’on peut confier sans peine la dure réalité du poème et de la vie. « La solitude est hérésie » écrit Serge Wellens. C’est cependant l’ humour qui chez lui est demeuré une constante, ainsi qu’en témoignent certains de ses poèmes, tel celui-ci: « À présent / il nous donne bien de l’inquiétude / il dort mal / il rêve fort / il se retourne / et l’on entend le monde / craquer de tous ses ressorts / Est-il malade de vermine / de solitude / on dirait qu’il parle mais quoi / Va-t-il se réveiller encore une fois / Et faudra-t-il encore une fois / le mettre à mort ? »

* Parmi les ouvrages de Serge Wellens cités par l’ami, les premiers : Les dieux existent et Méduses, (tous deux aux éd. Millas-Martin 1966), et les derniers : Il m’arrive d’oublier que je perds la mémoire (éd. Folle Avoine, 2006) ; Poèmes de l’inconfort (éd. Folle Avoine, 2010) ; Tout doit disparaître (éd. Folle Avoine, 2012). »